食道胃接合部がんの標準手術法が確立へ 阪大チームが国際誌で発表

近年、患者数が急増している一方で、標準的な手術法が確立されていなかった「食道胃接合部がん」について、大阪大学の研究チームが、国内の大規模患者データを分析し、最も長期的な予後が良くなる手術手法を確立したと発表しました。この研究成果は、2月17日付の米国科学誌に掲載され、日本胃癌学会と日本食道学会の治療ガイドラインにも反映される見込みです。

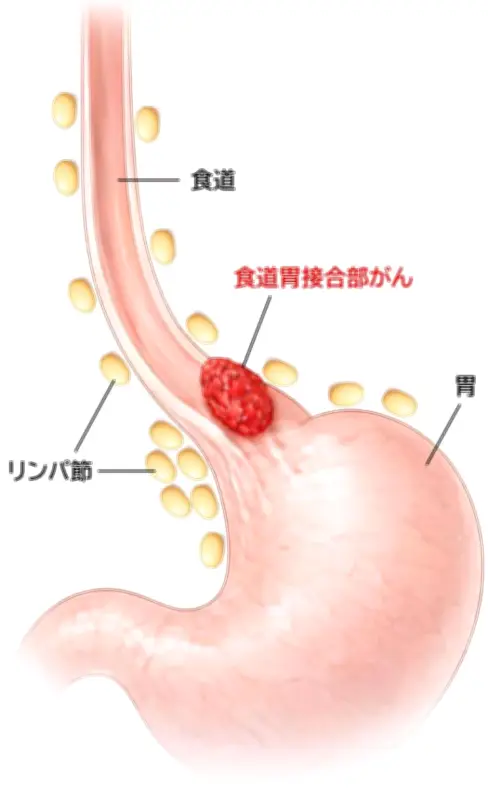

食道と胃の境界部に発生する特殊ながん

食道胃接合部がんは、文字通り食道と胃の境界部分に発生する悪性腫瘍で、従来の食道がんや胃がんとは区別される疾患です。研究チームを率いる大阪大学の黒川幸典准教授(消化器外科学)によれば、食生活の欧米化などの要因により、このがんの患者数は増加傾向にあります。しかし、これまで推奨される標準手術法が定まっておらず、医療機関や診療科によって治療方針が異なる状況が続いていました。

全国42施設の患者データを詳細分析

研究チームは、この課題を解決するため、全国42の医療施設から千人以上の患者データを収集し、その中から実際に手術を受けた363人を選定して追跡調査を実施しました。具体的には、リンパ節ごとの転移率と、転移が確認された患者の5年生存率を詳細に分析し、切除すべき範囲を科学的に特定する作業を進めました。

腫瘍の広がりに応じた切除範囲を明確化

その結果、腫瘍の食道側への広がりが2センチ以下の場合は、食道下部などと併せて胃周囲のリンパ節のみを切除する手法が推奨されると結論づけられました。一方、腫瘍の広がりが3センチを超える場合は、食道の大部分や胃上部に加えて、両臓器周囲のリンパ節も切除することが望ましいとされています。このように、腫瘍の進行度に応じた最適な切除範囲を明確にした点が、本研究の大きな成果です。

臓器温存と治療の均てん化に期待

今回確立された手術法は、過剰な切除を避けつつ、効果的にがんを取り除くことを目指しており、臓器の温存が期待できる点も特徴です。黒川准教授は、この標準手術法が普及することで、医療機関間の治療格差が解消され、患者の予後改善につながると強調しています。今後、国内の治療ガイドラインに正式に反映されることで、より多くの患者が適切な治療を受けられる環境が整うことが期待されています。